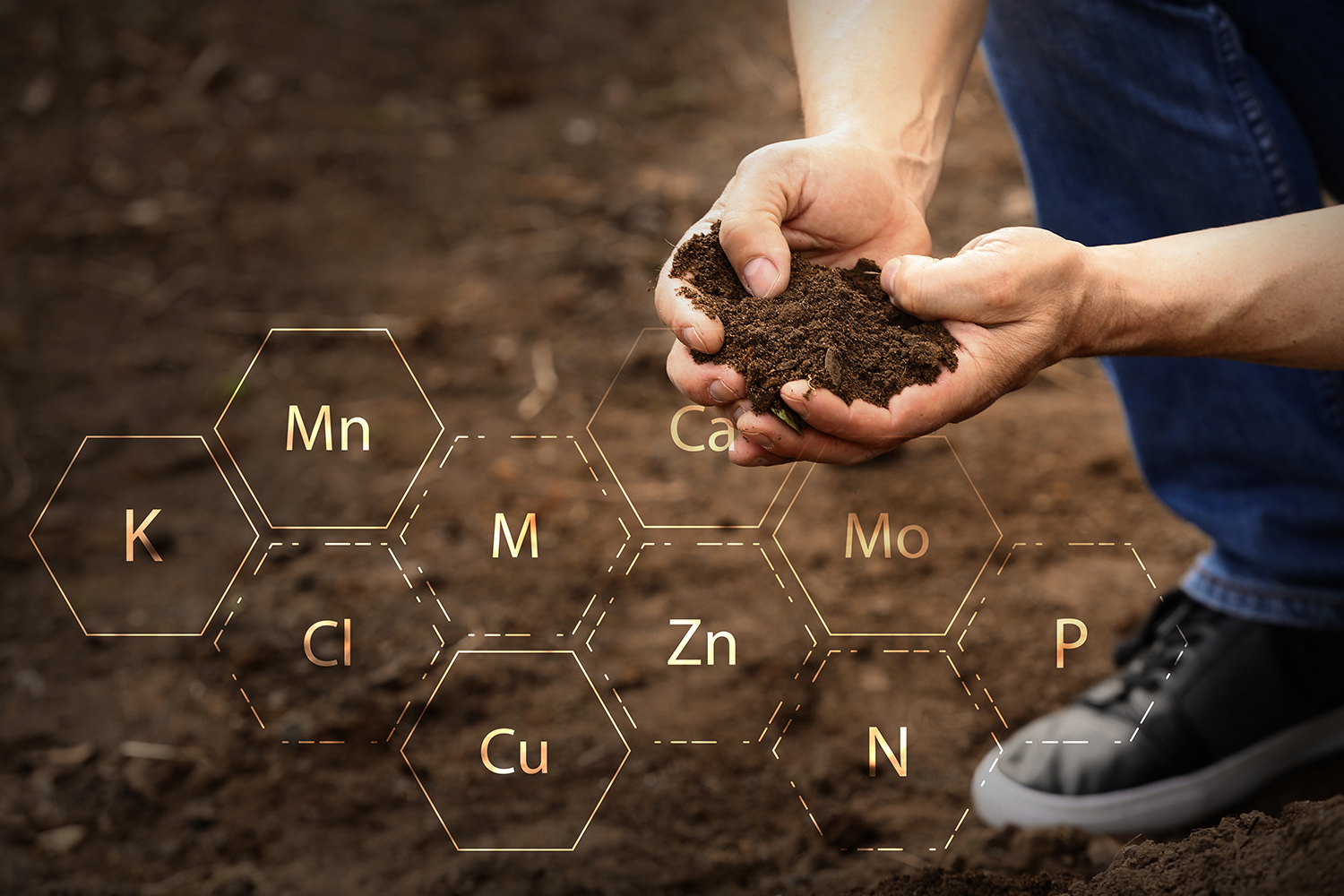

ミネラルがなければ野菜は健康に育てない

こんにちは。三澤です。

病害虫の被害に遭う理由はさまざまですが、以下の3つのどれかにあてはまると、病害虫の被害に遭いやすくなります。

- ミネラル不足

- チッソが多すぎる

- 炭水化物が足りない

良く育たない、病害虫がつく、年々調子が悪くなってきた、…という場合、単純に、ミネラル不足の場合がよくあります。

この記事では、一番目の理由「ミネラル不足」について見ていきます。

目次

野菜の健康な生長に欠かせないミネラル

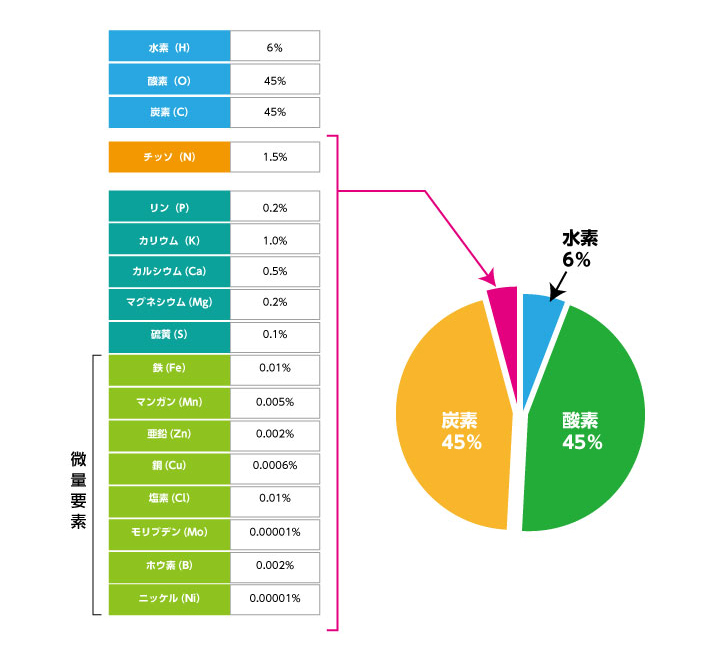

表は、植物が必要とする養分の割合です。

このうち、「チッソ(N)」から下は「ミネラル」と呼ばれます。

植物と人間が必要とする必須なミネラルは、ほぼ共通しています。

たとえばリンとカルシウムは、野菜に必要なだけでなく、人間では歯や骨を作るのに必須です。

カルシウム、ホウ素は、植物の細胞壁、センイを作るために必須です。

マグネシウムは、植物が光合成を行う葉緑素の中心。人間では、筋肉の収縮や、神経の情報の伝達、血圧や体温の調整に欠かせないミネラル。マグネシウムが不足すれば、高血圧や、不整脈などを起こします。

鉄は、植物にとっては根の呼吸、根張りを良くするために必須のミネラル。

養水分の吸収をスムーズにしたり、光合成を行う葉緑素の形成にも重要な役割を果たしています。

![]()

カリは3大栄養素の一つで、不足すれば水や養分を十分に運べず、根張りも悪くなります。

亜鉛は、植物では葉緑素や植物のホルモンの生成に重要で、人間では、美肌効果や髪の毛の健康に重要です。

このように、ミネラルは植物にとっても人間にとっても欠かせないもので、欠乏すれば健康に生きられないどころか、生きていくことすら出来ません。

各ミネラルの必要量はそれぞれ異なります。

しかし、なくては生きていけないという意味では、植物も人間も同じです。

ミネラルが欠乏すれば、どんな方法で野菜の病害虫を防いでも、「栄養たっぷり」の野菜とは言えないのです。

風邪薬や頭痛薬、化学農薬や化学消毒といった、応急処置で解決することは出来ません。

野菜の体は弱くなり、病害虫の被害に遭いやすくなり、美味しさや甘みが低下し、収穫量も落とします。

どのミネラルが不足してもうまくいかない

生きるために必要なミネラルのうち、どれが不足してもうまくいかなくなることをわかりやすく示した図があります。

リービッヒのドベネックの要素樽というモデルです。

イラストは、僕なりにわかりやすく描いてみたものです。

たった1つ板が欠けているために全体の水が漏れてしまうことを示しています。

必要な多くの要素を満たしているのに、たった1つ要素が足りないために、水がこぼれてしまう。

十分な能力を発揮できなり、植物がよく育たなくなってしまうことを表しています。

この図は多くの示唆に富んでいると思いませんか?野菜にも人間にもあてはまります。

どんなに優れたものをたくさん持っていても、たった1つ欠けているために、全部が台無しになってしまうことがあるということです。

つまり、栄養たっぷりの美味しい野菜を、病害虫に強く栽培するためには、どの養分もバランス良く必要だということです。どれが欠けても、本来発揮できるはずの能力を損ないます。

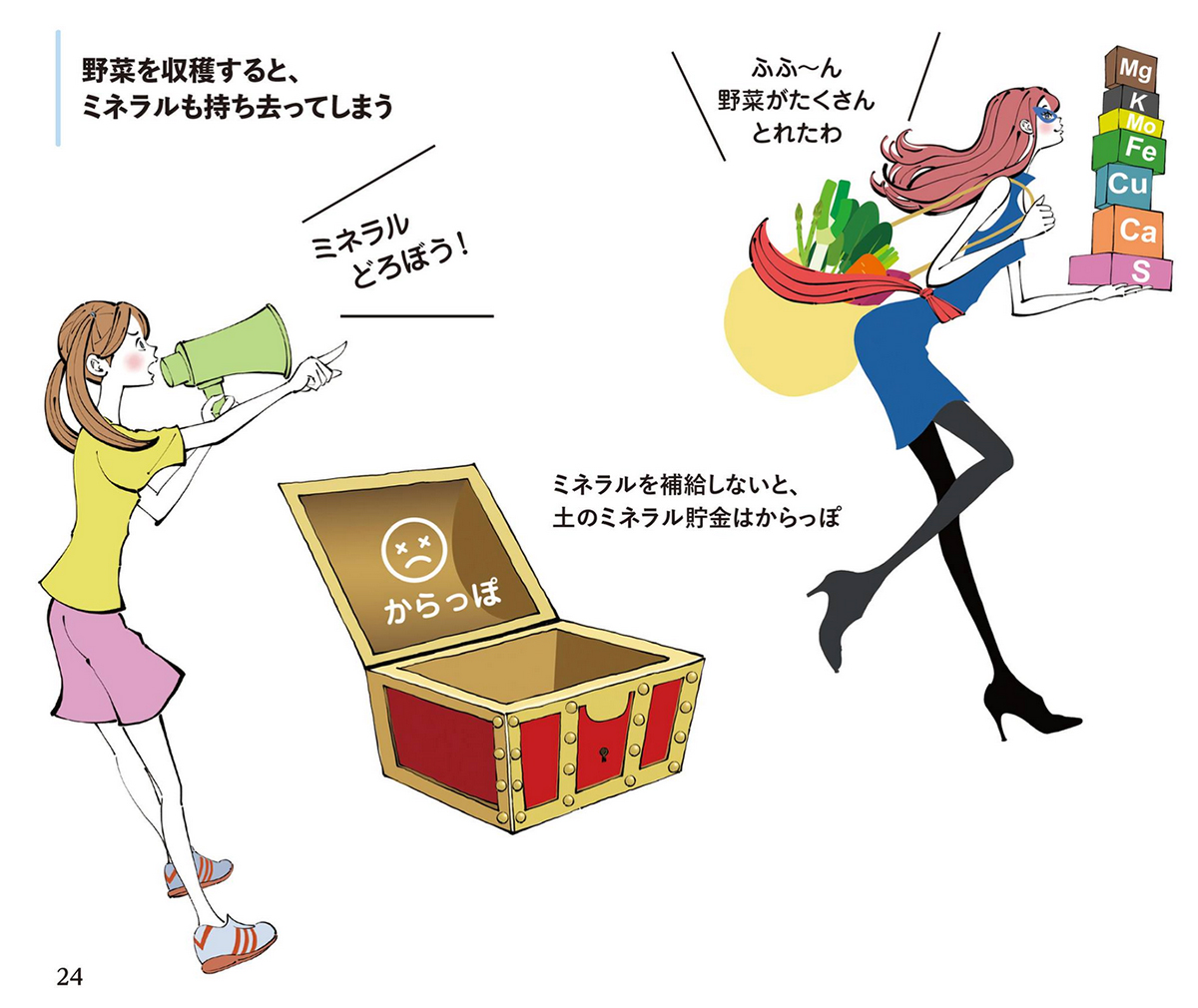

ミネラル泥棒!

(「BLOF(ブロフ)理論で有機菜園」(三澤明久 著/小祝政明 監修)より)

野菜を育てることは、その土に含まれていた養分を使うということです。

しかし養分を持ち出すばかりでは、いずれ吸収され尽くして、なくなってしまいます。

本来、自然界では、諸物や動物が死ぬと土に帰り土を豊かにします。

植物のカラダ、動物のカラダ、糞尿、落ち葉、昆虫や、微生物の死骸、これらの有機物が、自然界では循環しています。

作物を「栽培する」ということは、養分を持ち出し、循環しないということです。

家庭菜園で、1年目、2年目は良くできたけれど、何年も栽培するうちに、年々収穫が減ってきた、甘みが減ってきた、病気や害虫の被害に会いやすくなってきた、というのは、決して珍しいことではありません。

必ず起こる現象です。

偶然でも、気のせいでも、錯覚でもありません。

毎年安定して、良い野菜を作り続けるには、持ち出した養分、ミネラルは、しっかり補ってあげる必要があるのです。

どんな時でも炭水化物優先、ミネラル優先にしたい

山で、野生で生えている植物が、病害虫の被害だらけ、というのは、あまり見たことがないのではないでしょうか?

自然界では、養分の循環が働き、常に「炭水化物優先・チッソ後追い」、「ミネラル優先・チッソ後追い」の法則が守られています。

チッソは、タンパク質を作るために必須な元素ですが、チッソばかり多すぎる、または先にチッソが効いてしまうと、野菜の体はヒョロヒョロと、軟弱に育ちます。

病害虫の被害も招きやすくなります。

ミネラルが足りなければ、光合成が十分に出来なくなります。

光合成によって炭水化物は、作物のカラダを守る「センイ」づくりに欠かせないものです。

チッソが多いと、カラダの生長に、センイづくりが追いつかなくなり、結果、体の表皮が薄くなり、病気の侵入や、害虫の被害に遭いやすくなります。

もともと、自然界に存在するチッソ分というのはとても少ないものです。

有機物が微生物に分解されるには、非常に時間がかかるからです。

しかしそのおかげで、植物はチッソ過剰やチッソ優先になることなく、病害虫の被害もなく、健全に生育することが出来ます。

BLOFの有機栽培なら、家庭菜園初心者でも美味しく病害虫に強い野菜を育てられる

BLOF理論の有機栽培で育てると、初心者でも、小さな庭やベランダ菜園でも、病気や害虫に強い、驚くほど美味しい野菜が多収穫できるようになります。

なぜなら、小手先の栽培管理や追肥ではなく、そもそも、なぜ野菜が元気に育つのか、あるいは病気や害虫の被害に遭ってしまうのか、根本的な「しくみ」の部分にアプローチしていくからです。

イラスト制作のお問い合わせ・ご依頼

お仕事のご依頼・お問い合わせはメールフォーム、またはお電話により受付ています。

お気軽にお問い合わせください。